理事長ご挨拶

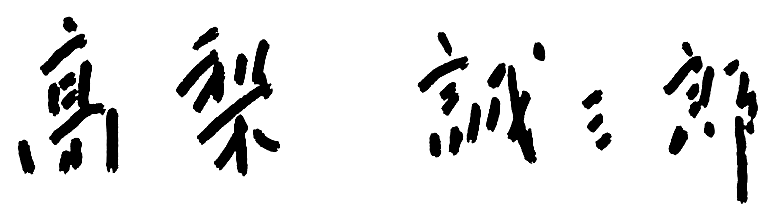

当財団は1973年、当時の東京コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長髙梨仁三郎を初代理事長に、同社の株式を基本財産として設立されました。当初、考古学に限定していた助成分野は2013年の公益財団法人指定に伴い、文献史学、美術史、文明興亡史を追加し、合わせて助成対象者についても若手研究部門、特定研究部門、刊行助成部門に分け、2023年からは高校生の歴史研究発表大会への助成も開始しております。

独自のホームページ開設の目的は、研究費助成を必要としている方に弊財団の内容を広く正しくお知らせすることで希望されながら1年に1回だけの応募の機会を逸してしまう研究者を無くすことにあります。歴史学に特化した特異な財団として50年余り活動を続けて参りましたが残念なことに史学を専攻する修士課程及び博士課程の全国の学生数は2000年頃の約1,500名から2023年には約650名に減少しています。(文部科学省 学校基本調査)

であるからこそ尚更、困難な環境下で研究に情熱を傾けておられる方々に一人でも多く適切な助成を致したいと考えております。

そして人数の減少を越えて更なる歴史学の充実と発展に寄与することが出来れば誠に喜ばしいことと存じており今後共、その為に必要な変化は積極的に推進してゆきますので皆様からも御意見を頂けましたら幸いです。最後までお読み頂き有難うございました。

独自のホームページ開設の目的は、研究費助成を必要としている方に弊財団の内容を広く正しくお知らせすることで希望されながら1年に1回だけの応募の機会を逸してしまう研究者を無くすことにあります。歴史学に特化した特異な財団として50年余り活動を続けて参りましたが残念なことに史学を専攻する修士課程及び博士課程の全国の学生数は2000年頃の約1,500名から2023年には約650名に減少しています。(文部科学省 学校基本調査)

であるからこそ尚更、困難な環境下で研究に情熱を傾けておられる方々に一人でも多く適切な助成を致したいと考えております。

そして人数の減少を越えて更なる歴史学の充実と発展に寄与することが出来れば誠に喜ばしいことと存じており今後共、その為に必要な変化は積極的に推進してゆきますので皆様からも御意見を頂けましたら幸いです。最後までお読み頂き有難うございました。

理事長

設立趣意

1973年2月13日

財団法人 髙梨基金 設立趣意書

環境の汚染、埋蔵文化財の破壊、交通地獄など、この種の弊害はあまた挙げられるが、それらと相並んで見られる国民思想の刹那主義化、無国籍化、倫理意識の低下なども由々しい問題であつて、すべてこれらは識者に深刻な反省を促しているのである。

むろん、政府もこれらの諸問題に対して手を拱いているのではなく、応急的かつ長期的な対策を色々と講じているが,問題はあまりに複雑かつ雑多である上に、予算にも自ら限度があり民間諸団体の協力に俟たねばならぬ面も数多くとり残されている。この民間団体による協力の一環として本財団は次の事業を遂行するのを目的として設立されようとするものである。

(2013年4月1日公益財団法人髙梨学術奨励基金に移行)

(1)埋蔵文化財の保存と研究調査に対する助成

祖先の貴重な文化的遺産であると同時に歴史研究の重要な資料である、埋蔵文化財が地域開発の進行につれて全国いたる処で無造作に破壊されつゝある現状は慨歎に堪えない。この財団は、国内における考古学上基本的な意義を有する遺跡の発掘調査と研究を助成する。

(2)海外における日本人学者の考古学的研究調査に対する助成

近年日本の海外への経済的進出が余りにも急激であり、これに文化的事業が伴わぬため日本人はエコノミックアニマルと云う悪評を買つている。

この種の文化的事業の一環として考えられるのは、欧米先進諸国が早くから実施しているとおり、海外に考古学的調査団を派遣し現地の学者等と協力して、その地の古代文化の究明に一役を買うことである。

この目的をもつて日本から海外に派遣する考古学的調査団に対して助成する。

この財団の設立計画は1971年11月に樹てられ、髙梨仁三郎・髙梨五郎が主な推進者となり計画を進めた。しかし両名が勤務する東京コカ・コーラボトリング株式会社の事業繁多のため延引を免れなかつた。1973年1月にいたり業務も一段落し、いよいよ懸案の財団法人の設立計画を大巾に推進することゝなり、他の発起人によびかけ1973年2月13日設立発起人会を開催するまでに至つた。

そして一日も早く財団を設立して故人の冥福を祈り、かつは企業の社会的責任の一端を果たすこととした次第である。

財団法人 髙梨基金 設立趣意書

1 設立の趣旨

戦後における日本経済の急激かつ驚異的な発展が、一方では憂慮すべき弊害を国民生活にもたらしていることは周知のとおりである。環境の汚染、埋蔵文化財の破壊、交通地獄など、この種の弊害はあまた挙げられるが、それらと相並んで見られる国民思想の刹那主義化、無国籍化、倫理意識の低下なども由々しい問題であつて、すべてこれらは識者に深刻な反省を促しているのである。

むろん、政府もこれらの諸問題に対して手を拱いているのではなく、応急的かつ長期的な対策を色々と講じているが,問題はあまりに複雑かつ雑多である上に、予算にも自ら限度があり民間諸団体の協力に俟たねばならぬ面も数多くとり残されている。この民間団体による協力の一環として本財団は次の事業を遂行するのを目的として設立されようとするものである。

(2013年4月1日公益財団法人髙梨学術奨励基金に移行)

(1)埋蔵文化財の保存と研究調査に対する助成

祖先の貴重な文化的遺産であると同時に歴史研究の重要な資料である、埋蔵文化財が地域開発の進行につれて全国いたる処で無造作に破壊されつゝある現状は慨歎に堪えない。この財団は、国内における考古学上基本的な意義を有する遺跡の発掘調査と研究を助成する。

(2)海外における日本人学者の考古学的研究調査に対する助成

近年日本の海外への経済的進出が余りにも急激であり、これに文化的事業が伴わぬため日本人はエコノミックアニマルと云う悪評を買つている。

この種の文化的事業の一環として考えられるのは、欧米先進諸国が早くから実施しているとおり、海外に考古学的調査団を派遣し現地の学者等と協力して、その地の古代文化の究明に一役を買うことである。

この目的をもつて日本から海外に派遣する考古学的調査団に対して助成する。

2 設立申請にいたるまでの経過

この法人の最初の設立発起人である髙梨仁三郎は、若い時分から古美術品に深い趣味を有し、その研究と蒐集に努めていた。たまたま髙梨仁三郎が京都に遊んだとき平安京址が研究調査を経ぬ間に無残にも破壊されつゝある現状を見、衷心よりこれに公憤を覚えた。これが機縁になつて髙梨仁三郎は、その弟髙梨五郎と共に自ら私財を投じ、或いは勤務する東京コカ・コーラボトリング株式会社およびコカ・コーラボトラーズ協会に寄附を働きかけ平安京址の研究調査に孤軍奮闘する財団法人古代学協会の事業を助成した。ところが京都市における埋蔵文化財の破壊は年毎に激しさを加え、こうした臨時的な助成では到底間に合わなくなつた。そこで髙梨仁三郎は、この件について兄弟の髙梨小一郎・髙梨五郎等に助力を求めると共に、学識経験者としての有光次郎・長谷川重三郎の両氏に意見を徴して協力を要望し、更に顧問弁護士中田長四郎氏と、平安京址の研究調査に挺身している角田文衛博士に相談し、上記の助成を恒常化するために本財団を設立しようと決意した。更に平安京のみならず日本国内における埋蔵文化財の保存研究調査、又日本の考古学者の海外における研究調査につき学者達が資金の調達に貴重な時間を費している現状に対して、この種調査団への助成も財団設立の目的とした。この財団の設立計画は1971年11月に樹てられ、髙梨仁三郎・髙梨五郎が主な推進者となり計画を進めた。しかし両名が勤務する東京コカ・コーラボトリング株式会社の事業繁多のため延引を免れなかつた。1973年1月にいたり業務も一段落し、いよいよ懸案の財団法人の設立計画を大巾に推進することゝなり、他の発起人によびかけ1973年2月13日設立発起人会を開催するまでに至つた。

3 付 記

発起人である髙梨五郎は生来無病息災であつたが年耒の過労が原因か突然1973年4月1日急逝した。発起人会まで開いた財団設立は一時中断せざるを得なくなつたが、髙梨仁三郎は故人の遺族とも話し合い、本財団設立に関する発起人会議事録を示し各人に諒解をえた。そして一日も早く財団を設立して故人の冥福を祈り、かつは企業の社会的責任の一端を果たすこととした次第である。

目的

当財団は、歴史学及びこれに関連する学術研究の奨励援助を行い、

もって我が国の学術の振興、文化の向上に寄与することを目的とする。(当財団定款より)

もって我が国の学術の振興、文化の向上に寄与することを目的とする。(当財団定款より)

基本情報

沿革

| ・1973年 11月17日 |

出資者 髙梨仁三郎、髙梨小一郎、髙梨五郎により財団法人 髙梨学術奨励基金を創立 初代理事長に髙梨 仁三郎が就任 |

| ・1995年 | 文部科学省より特別公益増進法人の指定を受ける |

| ・2000年 | 研究者の成果報告書を「髙梨学術奨励基金年報」として発行する |

| ・2008年 | 初代理事長 髙梨 仁三郎の審美眼の変遷を記録した「髙梨仁三郎 古美術の世界」を刊行する |

| ・2013年 | 内閣府より公益財団法人の認定を受ける |

所在地

| 〒108-0023 |

東京都港区芝浦二丁目14番4号 オアーゼネクサス芝浦2階 公益財団法人 髙梨学術奨励基金 |